C2H2在C2H4中以1%左右的微量杂质存在时,会导致催化剂中毒,甚至在聚合过程中爆炸。MOFs吸附去除乙炔是一种很有前景的高效率、低能耗方法。考虑到C2H4中C2H2的浓度较低,在0.01 bar下提高C2H2的吸附量尤为重要。除了分离性能外,MOFs材料的实际应用还需要成本低、易于放大生产,反应条件环境友好等条件。

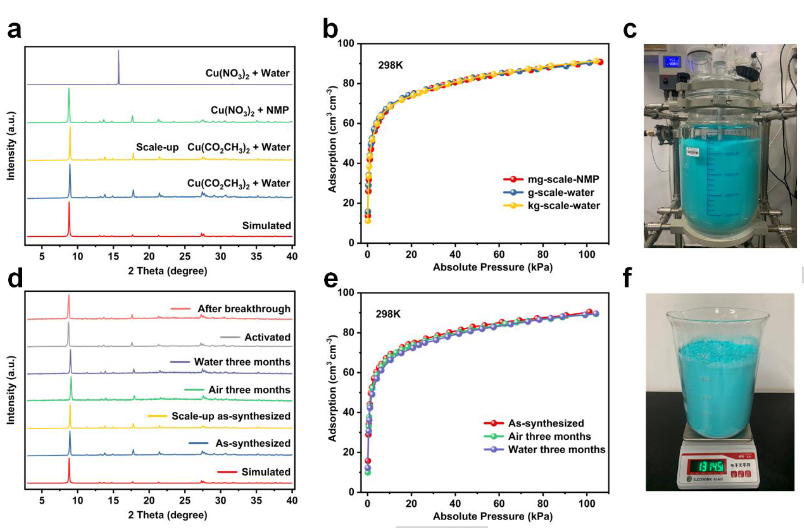

图1. (a) 使用不同金属前驱体和溶剂合成的样品的PXRD; (b) 在不同条件下合成Cu(OH)INA样品的C2H2 吸附等温线; (c) 在水中进行公斤级合成的实验装置照片; (d) Cu(OH)INA 样品在水或空气中暴露三个月后的 PXRD; (e) 接触水或空气后Cu(OH)INA样品的C2H2吸附等温线; (f) 在水中进行公斤级合成获得的样品

主要研究内容:

本工作报道了一种微孔MOF(Cu(OH)INA)作为C2H2/C2H4分离的代表性吸附剂,在0.01bar压力下的C2H2堆积密度达到了新纪录351 mg cm-3。通过合成条件优化,成功实现了以纯水为溶剂的公斤级合成。公斤级合成的Cu(OH)INA材料也表现出与克级样品相似的动态分离性能。此外,该材料在暴露于水或空气中三个月后仍能保持良好的稳定性。对Cu(OH)INA和已报道的材料的吸附量、选择性、大规模合成能力、生态友好性、价格和吸附热的综合评估突出了Cu(OH)INA的优越性及其在实际应用中的前景。

总结与展望

孔径和表面化学的协同作用是精确分子识别和选择性分离的关键。孔表面上未配位氧原子与窄的孔径协同促进乙炔的结合,使Cu(OH)INA具有创纪录的乙炔堆积密度,成为C2H2/C2H4分离的高效吸附剂。通过优化金属前驱体和反应条件,实现了绿色的大规模合成,使其具有较高实际应用前景。孔隙工程策略和先进的合成方法有望在不久的将来推动实现MOFs材料的产业化应用。

DOI:10.1002/anie.202411744